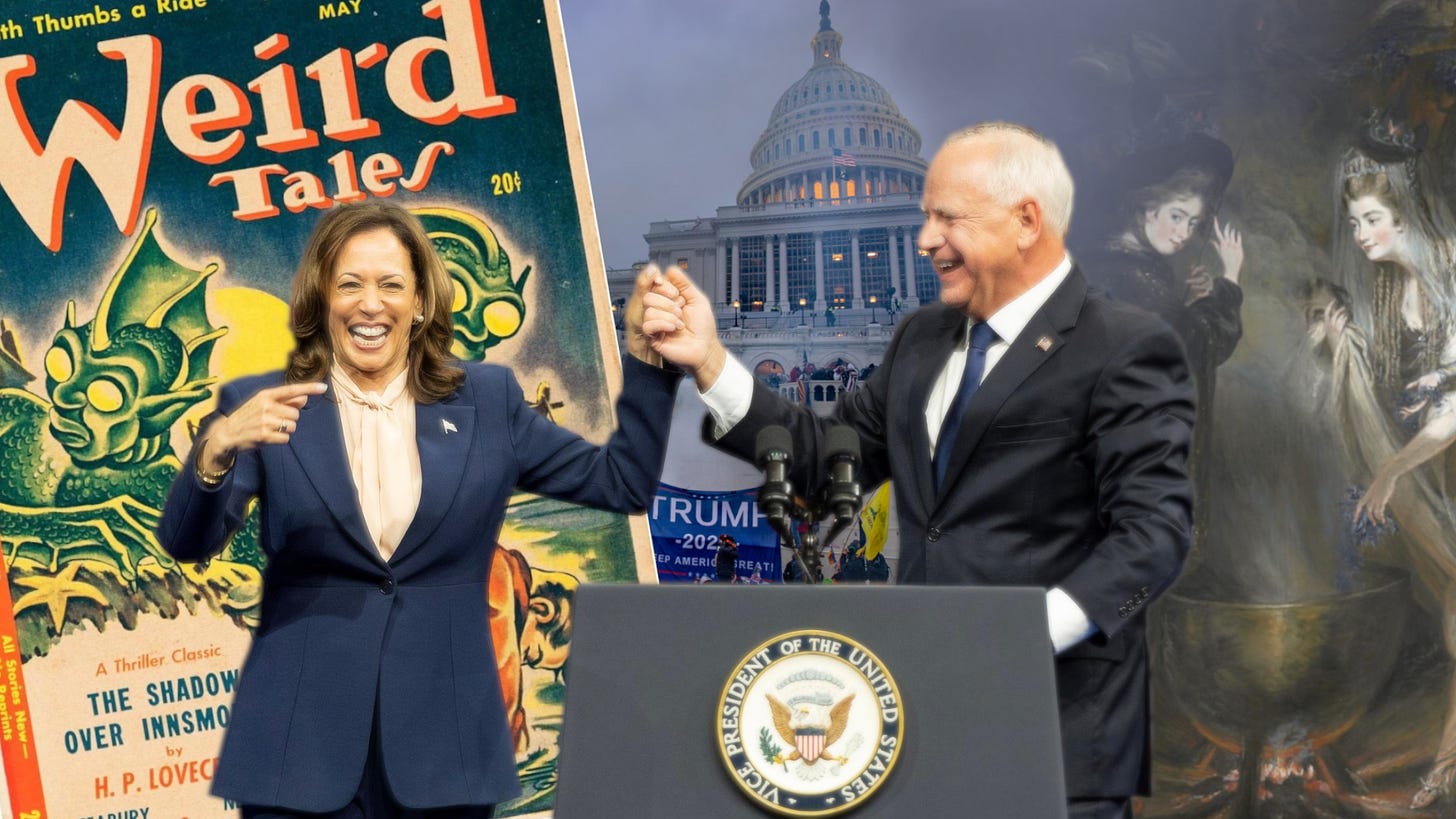

Wer genau war noch mal Joe Biden? Während die öffentliche Debatte rund um den US-Wahlkampf lange von geriatrisch motivierten Sorgenbekundungen und der scheinbaren Unentrinnbarkeit einer demokratischen Niederlage geprägt war, zeichnete sich in den letzten Wochen eine radikale Kehrtwende ab. Bidens Ausstieg und Kamala Harris‘ unbeabsichtigter Ritt auf einer Welle der Memifizierung und der hoffnungsvollen Vibes sorgten für einen Aufwind im demokratischen Lager, der lange nicht mehr möglich schien. Doch die humorvolle Ikonisierung der angehende Präsidentschaftskandidatin war nur ein Vorgeschmack auf das, was folgen sollte. Und so kristallisierte sich unter Demokraten schon bald ein rhetorischer Kniff, der Trump und Konsorten zur Weißglut und zu verzweifelten aber letztlich fruchtlosen Gegenangriffen treiben sollte.

Weird. Those people – they are so weird. Seltsam, merkwürdig, komisch, schräg, unheimlich; eine eindeutige Übersetzung ins Deutsche, die alle Konnotationen umfasst, fällt einigermaßen schwer. Diese “Weirdness” der aktuellen Republikanischen Partei kulminierte spätestens mit der Ernennung von J.D. Vance zum Vize-Kandidaten, der durch seinen absurden Karrierismus, frühere radikale Aussagen und massiv unpopuläre politische Positionen zur idealen Angriffsfläche für das neue Lieblingswort der Demokraten wurde. So sprach der Mann, der seit seiner Ernennung regelmäßig in Fettnäpfchen tritt, von seinem Wunsch, Abtreibungen im ganzen Land zu verbieten, bezeichnete Frauen ohne Kinder als “childless cat ladies” und erwog, Familien mit Kindern ein größeres Stimmrecht zu verleihen.

Zu all den realen Absurditäten dieses Mannes gesellten sich zudem noch ironisch verbreitete Falschmeldungen, etwa das Gerücht, dass Vance in seiner Autobiographie angeblich davon berichtete, Sex mit einer Couch gehabt zu haben. Diese These, so seltsam sie auch war, verbreitete sich gerade deswegen wie ein Lauffeuer, weil das öffentliche Image, dass sich Vance bis dato aufgebaut hatte, wie Comedian John Oliver humorvoll auf den Punkt brachte, einen solchen Vorwurf zumindest nicht unplausibel erscheinen ließ: “I’ve never seen someone with more ‚couch fucker‘ energy”.

Natürlich brauchte es nicht erst Vance, um die “Weirdness” zu erkennen, die mit dem MAGA-Kult Einzug in die Republikanische Partei erhielt. Vier medial minutiös aufbereitete Jahre Trump-Präsidentschaft und hunderte Aussagen des Ex-Präsidenten, die nicht nur zunehmend extremer sondern auch zunehmend schräger wurden, bieten dafür genug Material für Generationen von künftigen Politikwissenschaftler:innen und Historiker:innen. Jüngste Beispiele dieses Verhaltens, etwa die seltsame Obsession Trumps mit der Figur des Hannibal Lecter, wurden von der politischen Gegenseite lange Zeit nur noch stoisch zur Kenntnis genommen. Der Konsens des widerspruchlos Sagbaren schien dermaßen verschoben, dass abseits von gelegentlichen Verweisen auf die Gefahr von Trumps Demokratiefeindlichkeit und von irritiertem Kopfschütteln kein progressives Gegenmittel mehr möglich schien.

Diese über Jahre angestaute Frustration scheint nun ein Stück weit gebrochen. Ja, Trump und Konsorten sind eine reale Gefahr für die innere und äußere Sicherheit – nicht nur auf nationaler, sondern auch auf globaler Ebene. Aber sie sind auch einfach seltsame Käuze, die es nicht verdient haben, als überlebensgroße Gefahren gezeichnet zu werden. Sie sind Seltsam, nicht im Sinne einer quirligen und freigeistigen Individualität, Seltsamkeit als die wertvolle Einzigartigkeit einer jeden Schneeflocke, sondern als dringend zu hinterfragende Abweichung, die jeglichen allgemeingültigen Vorstellungen von Respekt, Anstand und negativer Freiheit zu widersprechen scheint.

Wie einige Kommentator:innen bereits anmerkten, scheinen die Demokraten damit endlich das geschafft zu haben, was der Gegenseite seit Jahren erfolgreich gelingt: Begriffe hegemonial zu besetzen und die Grenzposten des Diskurses selbst zu verschieben. Im Kern geht es hierbei um die politische Konstruktion und Vermittlung eines “common sense”, eines allgemein akzeptierten Verständnisses des “Normalen”.

Der “Weird”-Vorwurf markiert im US-Wahlkampf der Demokraten eine Unvereinbarkeit mit diesem “Normalen”, jedoch ohne dabei auf obszöne Beleidigungen zu setzen oder nationalistische und essentialistische Stereotype zu bedienen. Eine frühe Verwendung des Normalen in der Politik geht zurück auf den US-amerikanischen Wahlkampf im Jahre 1920. Angesichts des Leids, dem die Bevölkerung durch den Ersten Weltkrieg und die Spanische Grippe ausgesetzt war, warb der republikanische Kandidat Warren G. Harding für eine “return to normalcy”, die mit wirtschaftlicher Deregulierung und Isolationismus einhergehen sollte. Ein kurzzeitiges Revival feierte der Slogan als Teil der Wahlkampagne Joe Bidens, der im Jahr 2020 ein Ende der “devisiveness of the Trump years” versprach.

In scheinbarem Widerspruch dazu symbolisierte der Begriff des Normalen (nicht völlig zu Unrecht) für jüngere progressive Bewegungen all jenes, was es zu bekämpfen galt: Die Setzung eines einzigen gültigen Standards – sei es ethnisch, geschlechtlich oder sozialökonomisch – und die Diskriminierung all derer, die diesen Standards in den Augen der Setzenden nicht gerecht werden. Wie Peter Cryle und Elizabeth Stephens in ihrer Monografie Normality. A Critical Genealogy ausführen, umfasst der Begriff des Normalen stets eine doppelte Bedeutung: Zum einen die Norm als deskriptiver Wert und zum anderen die Normativität als Affirmation bestimmter kultureller Eigenschaften.

Laut Cryle und Stephen trat der Begriff “normal” erstmals im frühen 19. Jahrhundert in der vergleichenden Anatomie in Erscheinung und warf dort die Frage auf, inwiefern quantitatives Denken Einzug in das Feld der Medizin erhalten sollte. Die begriffshistorische Arbeit der Autor:innen offenbart einige interessante Erkenntnisse. Zum einen heben sie hervor, dass das Normale immer wieder Bedeutungswandel durchlaufen habe, etwa in der Verschiebung von einer Verwendung im wissenschaftlichen Kontext hin zum populären Gebrauch. Dies ist besonders relevant in Anbetracht der Tatsache, dass sich das moderne Verständnis von “normal” gerne als unveränderlich und naturalistisch inszeniert.

Gleichsam beschreiben die beiden, dass Fundamentaloppositionen oder die Verteidigung des “Abseitigen” als konträre Gegenidentität zum Normalen dessen setzende Logik oftmals erst befördere. Die Hervorhebung der angelegten Widersprüchlichkeiten und Kontingenzen in den Vorstellungen des Normalen sei für die Autor:innen daher der ergiebigere Ansatz. Prominent kritisieren Cryle und Stephen zudem, dass Kritik am Begriff sich zu häufig auf die Vorstellung einer gewaltvoll durchgesetzten Angleichung an alleingültige Standard fokussiere, und dabei ausblende, dass Normalisierung – nach Foucault – vor allem in der Messung und Kategorisierung von individuellen Abständen zu einer solchen idealtypischen Norm bestünde.

Projekte zur Erfassung des “Normalen” im 20. Jahrhundert orientierten sich in diesem Sinne den Autor:innen zufolge am Entstehen einer neuen kommerziellen Kultur der Massenproduktion, der Effizienzsteigerung und des “self-improvement”. Dies drücke sich auch in der ursprünglich medizinischen Verwendung des Begriffs aus, bei der nicht eine Binarität zwischen dem Normalen und dem Abnormalen im Zentrum stand, sondern der wandelbare individuelle Körper, der sich in einem Zustand der Balance befindet und Ausprägungen aus einer Reihe von Variationen aufweist, die als angemessen betrachtet werden.

Eine reflexive Betrachtung des Normalen legt somit Wert auf dessen inhärente Widersprüchlichkeiten, etwa den impliziten Schluss vom “Sein” auf das “Sollen”, sowie auf die historischen Wandlungsprozesse des Begriffsverständnisses. Dass die Demokraten nun durch die Markierung “weird” Einfluss nehmen auf das populäre Verständnis von “normal”, mag im ersten Moment kontraintuitiv klingen. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich die Strategie jedoch durchaus als vereinbar mit der oben beschriebenen komplexeren Auffassung des Begriffs: Die Aussagen von Vance und Co. werden durch den Vorwurf der “Weirdness” als Eingriffe in private Sphären und persönliche Entscheidungen bewertet, als Kontroll-Fetisch einiger weniger Menschen der politischen Elite, die den US-Amerikaner:innen Bücher, Abtreibungen und geschlechtliche Selbstbestimmung verbieten wollen. Das Normale, das hierbei mitschwingt, ist nicht ein singulärer Standard, an den sich alle zu halten haben, sondern eine Bandbreite an gelebter Alltagskultur und vielfältigen Lebensentwürfen, die eigentlich keiner Hinterfragung mehr bedürfen – es sei denn, man ist so “weird” wie Vance und Konsorten.

Dieser implizierte Fokus auf Fremdkontrolle lässt sich in Teilen auch mit dem etymologischen Ursprung von “weird” verbinden. “Wyrd”, das im Altenglischen “Schicksal” [fate] bedeutete, geht zurück auf das proto-indoeuropäische “wert”, das für “drehen” [turn] oder “wickeln” [wind] stand, und aus dem auch das Deutsche “werden” hervorging. “Urðr”, das altnordische Kognat vom altenglischen “wyrd”, ist außerdem der Name einer der drei Nornen, die in der nordischen Mythologie stellvertretend für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehen und als weibliche Wesen in Erscheinung treten, die gelegentlich auch als Schicksalsfrauen bezeichnet werden.

Ein bekanntes Äquivalent hierzu sind die Moiren aus der griechischen Mythologie, die das Schicksal der Sterblichen und Götter entscheiden und oftmals als wollverarbeitende Frauen gezeichnet wurden, die den “Lebensfaden” ihrer Geschöpfe nach Gutdünken abwickeln, bewerten und beenden. Legendär wurde dieser Topos der prophetischen Frauengruppe schließlich durch William Shakespeares Macbeth, der von den “Weird Sisters” sein Schicksal dargelegt bekommt, das sich als selbsterfüllende Prophezeiung entpuppt.

Die moderne Wortbedeutung von “weird” als etwas Seltsames und mitunter Übernatürliches ergab sich laut dem Linguistik-YouTuber Alliterative aus der Tatsache, dass der altenglische Begriff zu Shakespeares Zeiten nur noch wenigen bekannt war und die Darstellung der Weird Sisters dem elizabethanischen Verständnis von Hexen entsprach (“Double, double toil and trouble; Fire burn and caldron bubble”). Diese Begriffsinterpretation wurde schließlich weiter vorangetrieben und mündete schließlich im literarischen Genre der “weird fiction”, welches Werke von Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft miteinschließt.

Die entrückte Position der Schicksalsfrauen und ihre Macht über das Leben der Menschen lässt sich Katy Waldman zufolge mit dem modernen Verständnis eines Kontrollfreaks in Einklang bringen, der im Fall eines MAGA-Republikaners in die intimen Bereiche seines Wahlvolks eingreifen möchte. Dass mit diesen Leuten “irgendwas nicht stimmt”, erkannte 2017 bereits Ex-Präsident George W. Bush, der Trumps Antrittsrede mit den Worten “That was some weird shit” kommentierte. Ein noch viel früheres Beispiel von “weird” als kritische Distanznahme zu Vorstellungen, die als nicht mehrheitstauglich markiert werden sollen, ergab sich bereits während der Präsidentschaftswahl des Jahres 1964, als Lyndon B. Johnson in einer Werbekampagne gegen seinen Kontrahenten Barry Goldwater einen republikanischen Wähler vor die Kamera treten ließ, der den Einfluss radikaler Gruppen auf seine Partei reflektiert: “I mean, when the head of the Ku Klux Klan, when all these weird groups come out in favor of the candidate of my party, either they’re not Republicans or I’m not”.

Auch wenn die Entdeckung von “weird” als strategisches Instrument Tim Walz zugeschrieben wird, griff Harris bereits 2018 auf die Floskel zurück, als sie in einem CNN-Interview auf die Frage antwortete, was sie Trump in einer Debatte entgegnen würde, falls er, wie 2016 im Duell gegen Hillary Clinton, unnachgiebig hinter ihrem Rücken laufen würde: “Why are you being so weird?”.

Trotz der Gefahr, dass die Weird-Keule bis zur Wahl an Redundanz zugrunde geht, eignet sich das Label gewissermaßen als Einfallstor für die Verbreitung progressiver Politik. Selbst für einen Bernie Sanders, der nach eigenen Aussagen kein Fan des Begriffs ist und die Republikanische Partei stattdessen auf ökonomischer Ebene konfrontieren möchte, wäre eine Strategie denkbar, die sich sowohl auf einen “common sense” in Abgrenzung zu den (ökonomisch) kruden Ansichten der Republikaner stützt, als auch reale Verbesserung der sozialen Sicherheitsnetze anstrebt.

“Weird” und “normal” sind, wie sonst nur wenige Begriffe, mit Ambivalenzen, inneren Widersprüchen und abenteuerlichen Begriffsgeschichten gespickt. Im politischen Wettkampf werden sie gewissermaßen zu leeren Signifikanten, zu wichtigen Werkzeugen in der Konstruktion von imaginären Gemeinschaften. In der “sozialen Semantik” des Politischen bezeichnet das Normale laut Mariano Croce und Andrea Salvatore

Die Gegenseite als weird zu bezeichnen, behindert diese nicht nur ihrer Konstruktion solcher quasi-objektiven politischen Gemeinschaften, sondern dient im Gegenzug auch der Stärkung des eigenen Selbstvertrauens für liberale Forderungen: Statt das Normale weiterhin als den ewig unveränderlichen Gegner anzusehen und sich selbst als das politische Sammelbecken für konträre Minderheiten, ist es vielleicht an der Zeit, angesichts real erkämpfter sozialer Fortschritte der letzten Jahrzehnte die eigene Rolle in der Bestimmung des sozialen “common sense” stärker zu betonen.

In der Anerkennung autoritärer und neurechter Politik als “weird” liegt gleichermaßen eine Warnung als auch ein Auftrag. In seinem Essay The Weird and the Eerie bezeichnete Mark Fisher “weird” als “that which does not belong”, als ein “Äußeres”, das nicht mit dem “Familiären” vereinbar ist. In Fishers Verständnis weist diese “sense of wrongness”, die von “Weird” ausgeht, darauf hin, dass man es hier mit etwas zu tun hat, das unseren etablierten Konzepten und Vorstellungen eine Neuformulierung abverlangt. Die Erfahrung dieser Erschütterung unserer Grundfesten vergleicht Fisher mit dem Lacan’schen Begriff “jouissance”, der eine Mischung aus Schmerz und Genuss beschreibt. Vielleicht eignet sich eben dieses Erleben von “jouissance” auch als Erklärung für die Beweggründe jener Wähler:innen, die trotz aller offen kommunizierter Umsturzfantasien weiterhin Menschen wie Trump und Vance die Treue halten, für die das Ende der etablierten Verhältnisse selbst zum politischen Lebensinhalt geworden ist.

Den richtigen Umgang für diese Form von Populismus zu finden, bleibt weiterhin eine zentrale Aufgabe, für die das Markieren des politischen Gegners als “weird” nur ein Anfang sein kann. Die zur Schau gestellte Selbstverständlichkeit mit der hier oppositionelle Positionen der Lächerlichkeit preisgegeben werden und im gleichen Moment eigenen Vorstellungen Aufwind verliehen wird, ist ein Trumpf der Demokraten, den diese bis November nicht aus der Hand geben sollten. Denn wer weiß, was sich in diesem Land, im Brustton der Überzeugung, den gesunden Menschenverstand auf seiner Seite zu haben, noch alles umsetzen lässt.

Danke für diese Analyse! Der Begriff "normal" ist in der Medizin unglaublich mächtig und etwas von dieser Macht geht glaube ich auch in die Alltagsnutzung über. Das merke ich v.a., wenn ich Patient*innen beruhigen kann, wenn ich sagen kann, dass das, worum sie sich Sorgen machen, ganz normal ist (also keinen Krankheitswert hat). Dann schaffe ich mit diesem Begriff eine neue Realität, in der es nicht schlimm ist, dass das Kind schräg krabbelt, der Bauch nach bestimmten Nahrungsmitteln rumort etc. Oder wenn ich sagen kann "Die Laborwerte sind alle normal."