Politik der Geldschöpfung, Generalisierungen, Sticker als subversiver Protest und Beyond the Infinite Two Minutes

Diese Woche in der Grübelkiste: Eine Doku über das Privileg und die Verantwortung der Geldschöpfung, ein Podcast über Generalisierungen in den Wissenschaften, ein Text über Sticker als subversive Protestform in China und 100 Wörter (oder so) über den Film Beyond the Infinite Two Minutes.

Generalisieren | Mittelweg 36

Um was geht es?

Generalisierungen und Modellfälle sind ein zweischneidiges Schwert. Im besten Fall helfen sie uns, Strukturen aufzudecken, die bis dato im Verborgenen lagen. Im schlimmsten Fall bringen sie uns dazu, Verallgemeinerungen anzuwenden, die bei genauerer Betrachtung wie ein wackeliges Kartenhaus in sich zusammenfallen. Im Podcast von Mittelweg 36 wird sich dem Thema anhand einer von Monika Krause veröffentlichten Studie mit dem Titel Model Cases. On Canonical Research Objects and Sites erörtert.

Was hängen blieb

Eine hochgradig abstrakt geführte Debatte über eine wissenschaftstheoretische Grundlagenfrage zu Archetypen und analytischen Ab- und Verkürzungen. Interessant waren für mich vor allem die Gedanken dazu, welche Relevanz diese Fragestellung für die Literaturwissenschaften besitzt, also eine Disziplin, die sich abseits von stärker empirisch geleiteten Untersuchungen in den Sozial- oder Naturwissenschaften zum Beispiel mit Fragen zu Kanons, literarischen Epochen oder Gesamtwerken von Autor:innen auseinandersetzt.

Kann Geld aus dem Nichts entstehen? | ARTE/42 - Die Antwort auf fast alles

Um was geht es?

Woher kommt unser Geld und wohin geht es? Über die grundlegenden Fragen zu unserem monetären System wird im öffentlichen Diskurs nur sehr selten gesprochen. Was ist der Unterschied zwischen Zentral- und Privatbanken? Welche Rolle spielen beide für das Wirtschaftswachstum, warum hat die lockere Geldpolitik der letzten Jahre nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft hat? Und warum sollte uns das überhaupt interessieren? Dieser Beitrag von ARTE geht mit sehr anschaulichen Beispielen auf all diese komplexen Fragen ein und bietet Lösungsperspektiven für die Geldprobleme unserer Zeit.

Was hängen blieb:

Der Beitrag bläst in ein ähnliches Horn wie das Interview mit Aaron Sahr, das ich vor einigen Ausgaben schon mal empfohlen hatte, daher ist es auch kein Zufall, dass besagter Soziologe auch in dieser ARTE-Reportage einer der Erklärbärprotagonisten ist. Die implizite These des Videos lautet: Geldschöpfung muss wieder politisch werden. Geschäftsbanken entscheiden durch ihr von der Gesellschaft erstattetes Privileg der Krediterzeugung in welche Richtung sich unsere Wirtschaft entwickelt. Von einem gesellschaftlich legitimierten Privileg wie diesem muss aber auch immer die Gesellschaft als Ganzes profitieren können. Wenn Kreditschöpfung nicht in der Realwirtschaft ankommt, Löhne stagnieren, dafür aber die Ausweitung der Geldmenge genutzt wird, um mit ausgefeilten Finanzobjekten zu spekulieren, muss man sich als Gesellschaft das Recht vorbehalten, das exklusive Privileg der ungehinderten Geldschöpfung auch wieder stärker zu regulieren oder im Notfall entziehen zu können. Eine wichtige Erkenntnis, die für eine progressive Geldpolitik, die allen zugutekommen soll, zum gesellschaftlichen Konsens werden sollte.

Speaking in Stickers | Real Life Magazine

Um was geht es?

Das Internet in China ist nicht nur durch eine Firewall vor Inhalten abgeschirmt, die der KP ein Dorn im Auge ist, auch die in China genutzten digitalen Plattformen wie WeChat oder Weibo unterliegen einer harschen Medienzensur, die bei jeglichem aufkeimenden Dissens abseits der Parteilinie löschend eingreift. In diesem Klima, in dem sich die explizit geäußerte Kritik einem Panoptikum der staatlichen Beobachtung ausgesetzt sieht, hat sich eine alternative Sprache des Impliziten entwickelt, die sich in Form von subversiven Stickern den Zensoren entgegenstellt.

Was hängen blieb:

Einblicke in den sozialen Alltag Chinas und den Umgang mit der totalitären Staatsführung der Kommunistischen Partei sind für mich immer hochgradig spannend. Dass Plattformen wie WeChat oder Weibo mittlerweile immer häufiger zum Schauplatz einer Katz-und-Maus-Jagd zwischen Zensoren und den Kritik übenden Chines:innen wird, hat sich kürzlich auch in der Reaktion im Netz auf die brutalen Lockdowns in Shanghai gezeigt. Es bleibt spannend, zu verfolgen, in welche Richtung sich diese Dynamik noch entwickeln wird.

100 Wörter (oder so) über: Beyond the Infinite Two Minutes

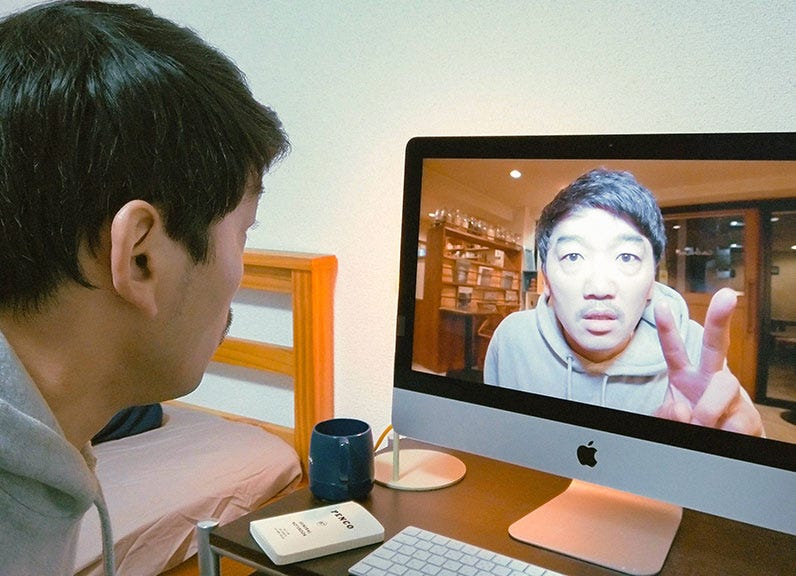

Zeitreisefilme sind ein kultureller Dauerbrenner und reichen von unterhaltsamen Blockbustern wie der Zurück in die Zukunft-Reihe bis hin zu hyperkomplexen Knobelstücken wie Primer. Das Zeitreise-Thema steht allerdings auch für Altbekanntes, für Ermüdung angesichts absehbarer Motive und für den Vorwurf des Prätentiösen und Verkopften. Dem experimentellen japanischen Low-Budget-Film Beyond the Infinite Two Minutes gelingt mit seiner temporeichen Erzählung im Planmontagen-Stil die gekonnte Symbiose aus trickreichen Zeitreise-Spielereien und einem unterhaltsamen, lockeren Grundton.

Der Plot ist schnell erzählt: Als Café-Besitzer Kato eines Abends in seine Wohnung geht, sieht er auf seinem Monitor plötzlich sich selbst im Café sitzen und zu ihm sprechen – und zwar aus der zwei Minuten entfernten Zukunft. Bald schon hat sich ein experimentierfreudiges Ensemble aus Freunden um die ungewöhnliche Zeitmaschine gescharrt, die die Grenzen des Mechanismus ausloten und dabei auf unerwartete Hürden stoßen. Beyond the Infinite Two Minutes ist ein unheimlich sympathischer kleiner Film, dessen vertrackte aber immer nachvollziehbare Zeitreiseerzählung nicht nur auf ein minutiös geplantes Storyboard, sondern auch auf eine starke Liebe zur Kunst des Filmemachens hindeutet.